門司から黒崎まで電車が通ったとき

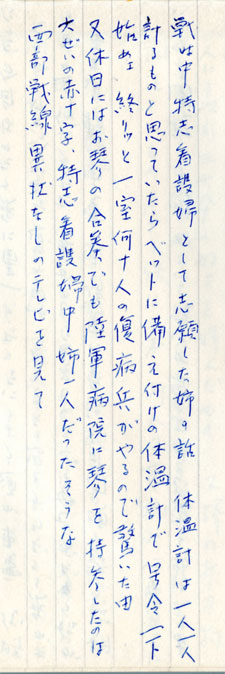

<3b-41-4> 明治の終り頃 門司を起点に黒崎まで電車の軌道工事が始まったが (*1) 亡母はどうしてそんなものが要るだろう 何処のどなたが乗るのだろうと思ったそうだ 一里の道なんかへっちゃらだった時代 電車が通うようになったら一番に乗ったのは自分だったと笑っていた (*1)九州電気軌道:現在の西日本鉄道(西鉄)の直接の前身にあたる 1911年(明治44年)6月5日 東本町2丁目(門司市) - 大蔵川(のちの大蔵、八幡市)間(18.1Km)開業。 1911年(明治44年)7月15日 大蔵川 - 黒崎駅前(八幡市)間開業。 (Wikipediaより一部抜粋) 《凡人の雑感》 北九州の路面電車は残念ながら2000年にはすべて廃止されました。 子供の頃は電車の運転手さんはあこがれの職業。 電車に乗ると運転席のすぐ後ろに行こうと必死でした。 戸畑の三六から小倉の大門までは専用軌道のため、スピードを上げます。 このとき電車は前後逆方向に、左右に大きく振れながら走り、 電車が線路から飛び出すのではないかと思えるほどのスリルを感じていました。 こんな走行中にも吊皮を持たずに仁王立ちで立って自慢そうにしている大人もいました。私も大きくなって真似をした事がありますが~ ブレーキをかけられると前に走っていったり、よその人にぶつかって謝ったり…😅 九州電気軌道は略して『九軌』と言ってたそうです。 後に亡母も勤務したようです。 下のような絵葉書も保存していました。 「開業一周年記念(明治四十五年六月)」の絵葉書で『砂津車庫』となっています。 亡母の母もこのような電車に乗ったのでしょうね