「宿なし団七時雨傘」の撥ね釣瓶から

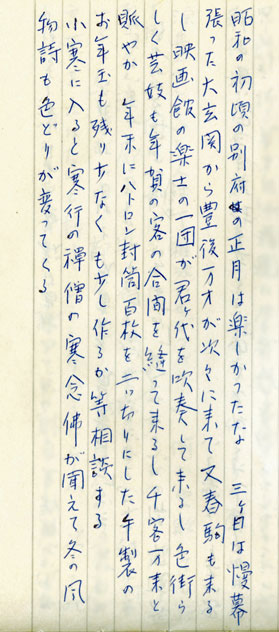

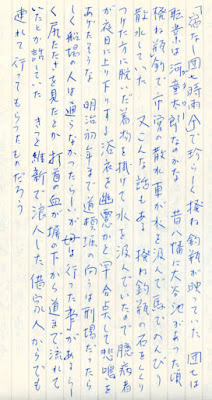

<2b-25-3> 「宿なし団七時雨傘」 (*1) で珍しく撥ね釣瓶 (*2) が映っていた 団七は職業は河童太郎(ガタロー)なのかな 昔八幡に大谷池があった頃 撥ね釣瓶で市営の散水車が水を汲んで馬でのんびり散水していた 又こんな話もある 撥ね釣瓶の石をくくりつけた方に脱いだ着物を掛けて水を汲んでいたので 臆病者が夜目に上り下りする浴衣を幽霊かと早合点して悲鳴をあげたそうな 明治初年まで道頓堀の向うは刑場だったらしく 船場の人は通らなかったらしいが 母は行った事があるらしく 尻たたきを見たとか 打首の血が塀の下から道まで流れていたとか話していた きっと維新で浪人した借家人からでも連れて行ってもらったものだろう (*1)やどなしだんしちしぐれのからかさ【宿無団七時雨傘】 歌舞伎狂言。世話物。3幕6場。通称《宿無団七》。 初世並木正三作。1768年(明和5)7月大坂竹田芝居初演。 コトバンクより (*2)撥釣瓶:柱の上に横木を渡し、その一端に石を、他端に釣瓶をとりつけて、 石の重みで釣瓶をはねあげ、水を汲むようにしたもの。 《凡人の雑感》 テレビ中継で歌舞伎を観て その中の撥ね釣瓶から色々な思い出が頭の中を駆け巡ったようですが 歌舞伎の話になると私にはさっぱり分かりません。 歌舞伎手帳(角川文庫)によれば団七茂兵衛は河太郎ではなさそうに思えますが、『宿なし』から河太郎につながったのかな? 私が子供の頃は釣瓶で水を汲む井戸を見ましたが、さすがに撥ね釣瓶は見たことはありません。 昔の刑場の話・・・ そんな光景、本当に見たのかな? 明治の初め頃の昔だからあったのかも (-_-;) 刑場の話はこちらにも>>>>> 「 借家住まいの紀州藩士は」 4-55-3(2015/9/2)